Kalligrafie - die Ausdrucks-Killerin - oder: Meine Handschrift-Erweckung

Ich dachte keine Sekunde an meine Handschrift, als ich während meines Kunststudiums Kalligrafie studieren musste. Mit einer 5 Millimeter breiten Bandzugfeder zogen wir, die »Kallies«, die »Schönschrift-Azubis«, krampfhaft und unbeholfen breite Halbkreise, Diagonalen und senkrechte Striche über Rechenkästchenpapier. Stapelweise. So lange, bis die Feder willig war und nicht mehr ständig ausriss, um eigene Spuren zu hinterlassen. Dann krümmten sich Buchstaben auf dem Papier und wenig später krochen erste Wörter aus den Federn. Eines besser als das andere und stets bestrebt, 1000 Mal besser zu werden als das Wort zuvor. Langsam wurden sie schön. Aber richtig schön waren sie erst, wenn man ihnen kleine Schnörkel verpassen konnte.

Während meines ersten Studiums hatte ich acht Semester Typografie studiert, war also mit Buchstabenproportionen bestens vertraut, und so ging mir auch das Zusammenfügen kalligrafischer Buchstaben gut von der Hand. Zum Ende des Semesters mussten wir in der Lage sein, eine etwa 50 x 70 cm große Papierfläche, in Schönschrift vollzuschreiben. Möglichst mit Aquarellfarbe auf Ingrespapier, das war sehr beliebt – offenbar schon immer.

Ehrfurchtsvoll schauten wir zu den Semesterarbeiten unserer Vorgänger auf, die aus blitzblanken Glasrahmen auf uns hinabsahen: Geschrieben wie gedruckt. Seit ich selbst kalligrafierte, sah ich sie aufmerksamer. Ich starrte auf die so haarfeinen, makellosen Buchstäbchen: in Sepiagrauschwarz, Indigoblau, erdiger Umbra und sowie in Siena.

»Kalligrafie ist eine ernsthafte Kunst, die verträgt nur gedeckte Farbigkeit«, lernten wir. Ruhig und gesetzt sollte es sein, passend zu den Texten, die wir schrieben: Lyrisches, Tragisches und Bibelverse, wenn‘s hochkam, auch mal Märchenhaftes.

Ich übte und schrieb und übte und schrieb. Im Hinterkopf immerzu diesen halben Quadratmeter Ingrespapier, der mit Buchstaben ausgefüllt werden sollte: als Beweis meines Könnens. Meine Kommilitonen dachten das Gleiche wie ich, wenn wir, tief übers Papier gebeugt, still und hoch konzentriert wie gebannt auf die von Tintetriefende Federspitze starrten: »Bitte lass den Buchstabe gelingen, die Tinte ausreichen und niemanden husten. Bloß nicht erschrecken oder zittern oder falsch atmen! Dann ist alles hin.«

»Wie eine Kathedrale …«, flüsterte jemand neben mir, »… der erste Strich ist wie der Grundstein einer Kathedrale!«

Das Kathedralengefühl meines Tischnachbarn hatte in mir einen Stein ins Rollen gebracht, der mir als Frage schon lange auf dem Herzen lag: »Warum bloß muss ich so schreiben können, wie alle anderen, wie früher die Schreibmönche in kalten Scriptorien, wie Kalligrafen es seit 2000 Jahren tun und wie jetzt meine Tischnachbarn?« Das ist keine Kunst.

Wenn alle demselben Resultat zustreben sollen, dessen Ziel es ist, vorgeschriebene Formen nachschreiben zu können, ohne den Hauch einer persönlichen Note, dann ist das Unterwerfung und Zwang und keine Kunst.

Kunst soll den Menschen trösten und tragen, sie soll Kraft geben und den Geist erfrischen. Kalligrafie kann das nicht. Erbaulich an den von ihr genutzten Texten ist der Gedanke des Dichters, nicht die Schönschrift, sie gibt der Schöpferkraft des Denkers nur einen »goldenen« Rahmen. Kalligrafen lassen denken, sie schreiben Worte, für die sie nicht verantwortlich sind – ihr Anteil am geschriebenen Wort ist das »Outfit«, nicht der Sinn. Sie sind manuell beteiligt, nicht intellektuell.

Verstehen Sie mich richtig: Ich verachte das Handwerk der Kalligrafie nicht. Es ist nur keine Kunst. Und es hat auch keine Chance, darin zu münden. Nicht nur, weil das Authentische des Künstlers – der Kunst nun einmal ausmacht – fehlt, sondern weil, wer sich dem dekorativen

Muster verschreibt, in seinem Kopf ein Programm hat, das auf das Schönsein ausgerichtet ist und nur das eine Ziel hat: Dekoration. Ich aber will Geist und Gefühl, ich will mich wiedererkennen in meiner Kunst. Sie soll mir antworten.

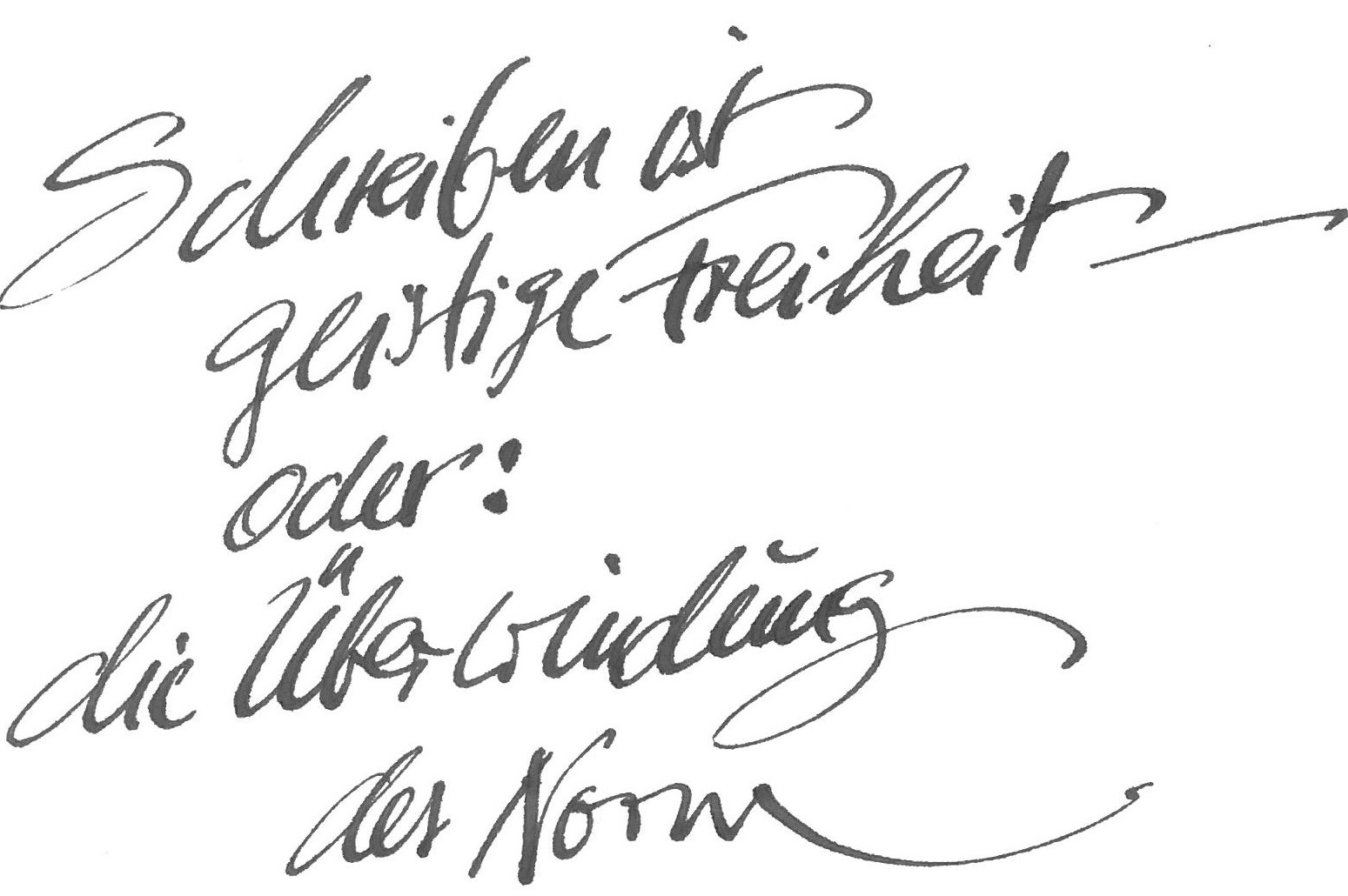

Dazu muss sie meine Sprache sprechen. Doch die einzige Schrift, die mir antworten kann, ist meine Hand-Schrift. Ich schreibe Hand-Schrift hier mit Bindestrich, weil ich Wert darauflege, dass sie als das erkannt wird, was sie wirklich ist: Sie ist die Schrift der eigenen Hand, nicht irgendeine Handschrift oder Schreibschrift.

Meine Hand ist in der Lage, eine Schrift zu entwickeln, die nur mir gehört, und die jeder als meine erkennt, durch die ich sogar identifiziert werden kann. Das ist wesentlich mehr als meine Unterschrift. Es ist das, was meine Hand zeigt, sobald ich eine Notiz oder einen Einkaufzettel schreibe (ja, genau dieses Gekrakel meine ich), das ist ihre Schrift. Und nun hören Sie, was ich von ihr halte: Liebeserklärung an meine Handschrift